標準と望遠のズームキットを買っとけば、だいたい事足りるんですが、

そうしなかった合田さんと猪俣さん向けにザックリ説明してみます。

主に、レンズ買いに行ったときに、店員さんに「こいつなんにもわかってねーな」と思われないように。

こんなときにはこんなレンズ

細かいことは後回しにして、シーンごとに合うレンズを挙げてみます。

日常のスナップ

28-70mmくらいの標準ズームが良いです。

カメラに付属のキットレンズはだいたいこのくらいの画角です。

子供

赤ちゃんはあまり動かないので寄れます。丸っこくてかわええので、標準ズームの広角側や、明るい広角単焦点で寄ると良いです。

よく動く幼児は、あまり寄れないので標準ズームで、室内が多いようなら明るいレンズが必要です。

チョロチョロとすばしっこいガキは上級者向け被写体です。各種レンズと腕が必要です。

ポートレート

70mmくらいが、被写体と会話しながら撮れる距離でちょうどいいです。単焦点で背景をぶっ飛ばすのも良いですし、標準ズームでも良いです。

テーマパーク・動物園・水族館

被写体の距離や大きさがマチマチですが、何本もレンズを持っていってガチャガチャやるのもあれです。

28mm〜300mmをカバーする便利ズームが良いです。

水族館はほぼ真っ暗なので、とにかく明るいレンズが必須です。

動物園・水族館は、ガラスや水面越しになることが多いので、PLフィルターがあると色々捗ります。

野外ライブ・野外スポーツ・運動会

明るさは問題ないけど、距離が結構あります。最短でも200mmの望遠が必要です。

スポーツなどは被写体が激しく動くので、AF性能も重要です。

新聞に載るサッカーなどの写真は500mmとか600mmの大望遠で撮られています。

屋内ライブ・学芸会

冠婚葬祭・式典

望遠ズームが望ましいです。ストロボも大切です。

建物など

近距離で広く写すことが求められるので、広角ズームがあると便利です。

風景

基本的には標準ズームで。広角で風景を撮るのは結構むつかしいです。

ミニチュアみたいな風景

ちゃんとやるにはシフト・チルトレンズが必要です。

カメラ内のエフェクトでやってくれるのもありますが、どうせやるならフォトショでやったほうが綺麗です。

花

等倍で写すことが出来るマクロレンズが向いています。

物

物撮りはパースがつきすぎないように、標準か中望遠で。

鉄

望遠ズーム、三脚必須。運転士さんに手を振るのを忘れずに。

鳥

500mm以上と経済力。

レンズの種類

主に焦点距離で分かれています。

標準ズーム

標準域の焦点距離をカバーするズームレンズです。

望遠ズーム

望遠域の焦点距離をカバーするズームレンズです。

広角ズーム

広角域の焦点距離をカバーするズームレンズです。

便利ズーム

標準〜望遠の焦点距離を一本でカバーする便利なズームレンズです。

単焦点レンズ

ズームせず焦点距離が固定されたレンズで、色々な焦点距離のレンズがあります。

ズームレンズより画質が良かったり、明るかったりします。

合田さんと猪俣くんが買ったパンケーキレンズは、広角単焦点レンズです。

マクロレンズ

寄って大きく撮れるレンズです。

1cmの被写体をセンサー上に1cmで写すことができます。

単焦点レンズであることが多いです。

大口径レンズ、明るいレンズ

F値が2.8以下のレンズの総称・別称です。

シフト・チルトレンズ

レンズを途中で折り曲げることで、パースを補正したり、ピントの合う範囲を故意に変えたりします。

お高いです。

焦点距離ってなに?

よくカメラヲタが「このレンズは何ミリだから云々」って言いますね。この「何ミリ」が焦点距離です。

大雑把にいうと、どれくらいズームするかを表す大きさです。

レンズの名前に「18-55mm / F3.5-5.6」とか書いてありますね。この「18-55mm」で「18mmから55mmまでのズームです」という意味です。

焦点距離が短いと広く写り、長いと遠くの物が大きく写るようになります。

携帯電話のカメラが、だいたい35mmです。

高田社長がオマケで付けてくれるようなコンデジは、だいたい28mmから300mmのズームです。

人間の目は、だいたい35mmくらで、注視している範囲が50mm〜75mmくらいだと言われています。

28mm以下を「広角」

28〜70mmを「標準」

70mm以上を「望遠」

と呼ぶことが多いです

焦点距離が変わるレンズのことをズームレンズと呼びます。

ズーム機構がなく、焦点距離が変わらないレンズのことを単焦点レンズと呼びます。

標準ズームと望遠ズームの2本があれば、だいたい何でも撮れます。

ズームレンズの広角側の端のことを「ワイ端(わいたん)」、望遠側の端のことを「テレ端(てれたん)」と言います。

広角レンズは広く、遠くのものが小さく、パースが強く写ります。

望遠レンズは狭く、遠くのものが大きく、パースが弱く写ります。

焦点距離とボケ

焦点距離が短いとあまりボケません。

焦点距離が長いとボケるようになります。

ボケる=ピントが合う範囲が狭い、という意味です。

焦点距離とブレ

焦点距離が長いと、手振れしやすくなります。

シャッタースピードが「1/焦点距離」秒であることが手振れしない目安、と言われています。

でも、最近のレンズは手ぶれ補正がついてるのであまり気にする必要はありません。

F値ってなに?

レンズの名前に「18-55mm / F3.5-5.6」とか書いてありますね。この「F3.5-5.6」がF値(えふち)です。開放F値ともいいます。

光を取り入れる穴の大きさのことなんですが、大雑把位にいうと、どれくらいボケるかだと思ってください。

大雑把にいうと

F値が小さいほどボケます。

F値が小さいほどブレずに撮れます。

F値が小さいほど高い(良い)です。

「18-55mm / F3.5-5.6」という表記は「ズームが18mmのときにF3.5、55mmのときにF5.6ですよ」という意味です。

「16-50mm / F2.8」という表記は「ズーム全域でF2.8ですよ」という意味で「F2.8通し」なんて言ったりします。通しは若干お高いです。

F値は2.8が閾値です。

F2.8以下のレンズのことを大口径レンズと呼びます。

カメラヲタは

「あーあーはいはい、あのレンズね。F3.5だけど、まあまあ良いらしいね、使ったことないけどwww」

とか言うけど、別に悪くはありません。

ちなみに私は主に

広角:18-36mm:F4

標準:24-75mm:F2.8

望遠:120-300mm:F2.8

で撮ってます。

F値とボケ

50mmでF4もあれば、十分なボケ量が得られますが、単焦点レンズにはもっと強力なボケレンズもあります。

この猫はF1.4で撮ったもの。目以外はほとんどボケています。

F値とブレ

F値が小さいほど、レンズを通過する光の量が多くなります。なので、

同じISO感度なら、F値が大きくなるほど、シャッタースピードが下がり、ブレやすくなります。

同じシャッタースピードなら、F値が大きくなるほど、ISO感度が上がり、画質が下がります。

F値が小さい=光の量が多い、なのでF値の小さいレンズのことを明るいレンズ、と呼びます。

センサーサイズと焦点距離

一般的に、レンズに表記されている焦点距離は35mmフィルムカメラで使った場合の焦点距離です。

いわゆるフルサイズのカメラ以外のは換算が必要です。

どういうことでしょうか?

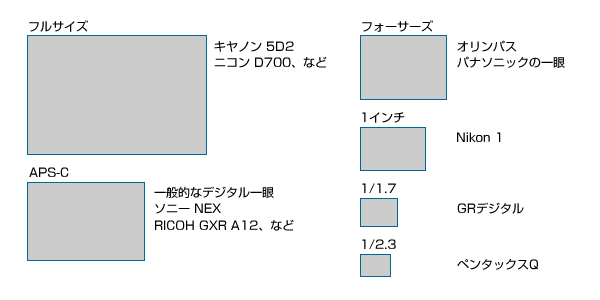

センサーサイズとは

デジタルカメラはフィルムの代わりに撮像素子(センサー)で写真を記録しますが、センサーにはこのような種類があります。

自分のカメラのセンサーサイズがどれなのかは覚えておきましょう。

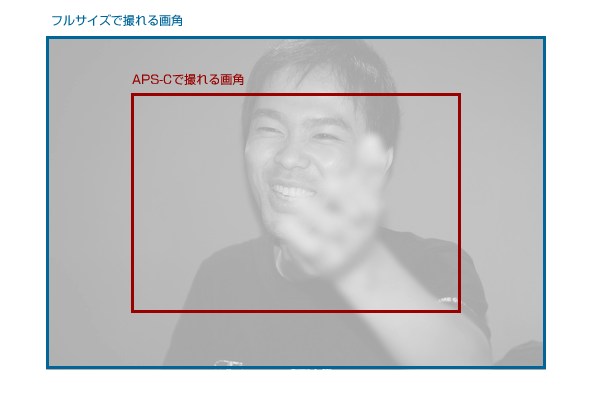

で、フルサイズ以下のセンサーサイズの場合、撮れた絵がトリミングされるわけです。

つまり、100mmの焦点距離で撮った場合、APS-Cはフルサイズの2/3の大きさなので、3/2倍の150mmの画角で撮ったのと同じ事になります。

まとめると、レンズに書いてある焦点距離と実際の画角は以下のようになります。

| センサー | 倍率 | 100mmの場合 |

| フルサイズ | ×1(等倍) | 100mm |

|---|---|---|

| APS-C | ×1.5倍 | 150mm |

| フォーサーズ | ×2倍 | 200mm |

| 1インチ | 2.7倍 | 270mm |

※キヤノンはAPS-Cでも大人の都合で1.6倍になります。

※コンパクトデジカメや携帯、スマホなどは、計算が面倒なので換算した画角で表記しています。

例えば、NEXとNikon1の標準ズームを比較した場合

| レンズ | 表記 | 実際の画角 |

| NEXの標準ズーム E18-55mm F3.5-5.6 OSS |

18-55mm | 27-82.5mm |

|---|---|---|

| Nikon1の標準ズーム 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 |

10-30mm | 27-81mm |

実際の画角はだいたい同じ、Nikon1の方がレンズ自体の焦点距離は短いのでボケにくい、ということになります。

マウントってなに?

カメラのレンズをくっつけるところのことをマウントと呼びます。

機種ごとに異なるマウントを採用しており、マウントの違うレンズは使えません。

| カメラ | マウント |

|---|---|

| Canon 一眼 | EFマウント |

| Nikon 一眼 | Fマウント |

| Nikon 1 | Nikon 1マウント |

| SONY 一眼 | Aマウント、αマウント |

| SONY NEXシリーズ | Eマウント |

| PENTAX 一眼 | Kマウント |

| PENTAX Q | Qマウント |

| OLYMPUS 一眼 Panasonic 一眼 Leica(Panasonic製) |

フォーサーズマウント |

| OLYMPUS PENシリーズ Panasonic GFシリーズ |

マイクロフォーサーズマウント |

| Leica RICOH Mount A12 |

Mマウント |

| SIGMA 一眼 | Σマウント |

マウントアダプター

マウントアダプターを介することで、他のマウントのレンズを早着することができます。

特にレンズのラインナップが少ないミラーレスでは、マウントアダプターが活躍しているようです。とても便利ですが、

オートフォーカスが動かない

絞りが変えられない

距離計が動かない

露出計が機能しない

などの機能制限がある場合があります。

サードパーティの存在

カメラメーカーは基本的に同社のカメラで採用しているマウントのレンズしか作りません。

が、レンズだけを製造しているメーカーがあり、各マウント用のレンズを販売しています。

タムロン、シグマ、トキナーなどが有名で、往々にして純正レンズよりも安価です。

中には純正を凌ぐ性能を持つものもあますので、レンズ選びの選択肢とすると良いでしょう。

その他のレンズ選びファクター

AFモーター

最近のデジタル一眼やミラーレスは、オートフォーカスするためにレンズを動かすモーターを内蔵しておらず、かわりにレンズ内に超音波モーターを内蔵しています。

サードパーティ製のレンズではAFモーターを内蔵していないものもあります。そのような場合は、マニュアルフォーカス(自分の手と目でピントを合わせる)ことになります。

超音波モーターにも機種によって遅い速いがあります。

手ブレ補正

一部を除き、手ぶれ補正機能はレンズ側に搭載されています。

レンズによっては手ぶれ補正機能がないものもありますので、そのような場合は、根性手ブレ補正で頑張ることになります。

望遠レンズで手ブレ補正がない場合、三脚なしではしんどいシーンが多いです。

AF/MF切り替え

一部のレンズではオートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り替えることなく、フォーカスリングを回せばそちらを優先してマニュアルでピント合わせが出来るレンズがあります。

デジタル向けレンズの存在

マウントさえ合えば、フィルム時代の古いレンズも使えます。

が、センサーの特性上、周辺光量落ち(写真の周囲が暗くなる)や、フレア、ゴーストなどが発生することがあります。

デジタル用に開発された新しいレンズは、そのへんをチューニングしています。

レンズ性能、画質についてはまた後日。